La antigua farmacia Luna será una tienda de cocinas. La antigua farmacia Luna de la plaza de Gabriel Miró desapareció definitivamente la semana pasada para reconvertirse en breve en una moderna tienda de muebles de cocina, la segunda que abrirá sus puertas en el barrio San Francisco en apenas tres meses.

Con su cierre se dice adiós a una de las más antiguas boticas alicantinas, de estilo modernista y de principios del siglo XX.

En pocas horas, los albañiles convirtieron en astillas el valioso, aunque deteriorado, friso que adornaba su fachada, con los barbudos rostros de Galeno, Hipócrates o Erasistrato, los principales médicos de la Antigüedad. Talladas en madera, estas efigies de la medicina griega y romana saltaban a la vista de cualquier transeúnte.

Ya en el momento de su derribo, algunos paseantes se interesaban sobre si se iba a salvar esta fachada.

La elegante tienda Azul Tierra...[más]

Categorías: Alicante, HISTORIA DE ALICANTE

alguna vez; pero sé bien que nuestra patria se mostró en todo tiempo generosa ante las culpas sin malicia.Soy el rey de todos los españoles, y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero, resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósito acumulado por la Historia, de cuya custodia ha de pedirme un día cuenta rigurosa.Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real y me aparto de España, reconociéndola así como única señora de sus destinos.También ahora creo cumplir el deber que me dicta mi amor a la Patria. Pido a Dios que tan hondo como yo lo sientan y lo cumplan los demás españoles.

alguna vez; pero sé bien que nuestra patria se mostró en todo tiempo generosa ante las culpas sin malicia.Soy el rey de todos los españoles, y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero, resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósito acumulado por la Historia, de cuya custodia ha de pedirme un día cuenta rigurosa.Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real y me aparto de España, reconociéndola así como única señora de sus destinos.También ahora creo cumplir el deber que me dicta mi amor a la Patria. Pido a Dios que tan hondo como yo lo sientan y lo cumplan los demás españoles. Juan de los Toyos dio cuenta desde él al pueblo congregado, que a partir de aquella hora los españoles estábamos viviendo en República.

Juan de los Toyos dio cuenta desde él al pueblo congregado, que a partir de aquella hora los españoles estábamos viviendo en República.

Categorías: Alicante, HISTORIA DE ALICANTE

consumiendose antiguamente solo por las mañanas (para entonarse o matar el gusanillo), actualmente se toma a todas horas con hielo.

Hay destilerías en Monforte del Cid y Elche.

El Herbero

Salvia, manzanilla, hinojo, raíz de cardo santo, maría luisa, melisa, poleo-menta y hasta trece hierbas distintas de plantas autóctonas (si es posible de Mariola) posibilitan la elaboración del aguardiente anisado llamado herbero.

En pequeños vasos, solo o con hielo se consume después de las comidas.

De producción mayoritariamente artesanal, hace años que lo compro en Ca Pinet en Tarbena.

La Paloma

Esta bebida muy típica del País Valençià, llamada también "palometa", "nugolet" o "nuvolet" es una mezcla de cinco partes de agua fresca y una de anís seco.

Las semillas de la planta "Pimpinella Anissum", popularmente conocida como

"matalahúga" y la badiana o anís estrellado, son la base para la elaboración del anís seco.

Hay destilerías en Monforte del Cid y Elche.

Como aperitivo en verano, acompañando unos capellanes a la brasa o un trozo de marrajo es placer de dioses.

consumiendose antiguamente solo por las mañanas (para entonarse o matar el gusanillo), actualmente se toma a todas horas con hielo.

Hay destilerías en Monforte del Cid y Elche.

El Herbero

Salvia, manzanilla, hinojo, raíz de cardo santo, maría luisa, melisa, poleo-menta y hasta trece hierbas distintas de plantas autóctonas (si es posible de Mariola) posibilitan la elaboración del aguardiente anisado llamado herbero.

En pequeños vasos, solo o con hielo se consume después de las comidas.

De producción mayoritariamente artesanal, hace años que lo compro en Ca Pinet en Tarbena.

La Paloma

Esta bebida muy típica del País Valençià, llamada también "palometa", "nugolet" o "nuvolet" es una mezcla de cinco partes de agua fresca y una de anís seco.

Las semillas de la planta "Pimpinella Anissum", popularmente conocida como

"matalahúga" y la badiana o anís estrellado, son la base para la elaboración del anís seco.

Hay destilerías en Monforte del Cid y Elche.

Como aperitivo en verano, acompañando unos capellanes a la brasa o un trozo de marrajo es placer de dioses.Categorías: Alicante, HISTORIA DE ALICANTE

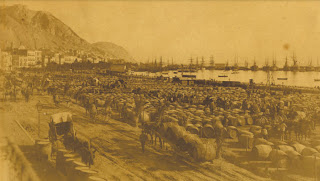

AGONÍA Y MUERTE DE LA II REPÚBLICA EN EL PUERTO DE ALICANTE

0 commentarios Escrito por Arturo Moreno a las 11:55:00 p. m. El día 28, sólo había dos barcos atracados en los muelles. El "Marítime" que solo admitía 32 personalidades republicanas y partió casi vacío en la madrugada del 29, y el STANBROOK, viejo carguero ingles de solo 1500 toneladas que al mando de un hombre valeroso y de gran corazón, el capitán Dickson, admitió cerca de 3000 personas. En zig zag, escorado y por encima de la línea de la flotación, zarpa de noche eludiendo el bloque de los barcos franquistas Canarias y Vulcano, llegando a Oran al día siguiente.

Ni el barco ni su capitán, tienen ni una calle ni la más mínima mención en nuestra ciudad.

Mientras, las más de quince mil personas que están en el puerto, ven angustiadas como no entra ningún barco más y la tarde del 30 entran en la ciudad los italianos de la División Litorio al mando

El día 28, sólo había dos barcos atracados en los muelles. El "Marítime" que solo admitía 32 personalidades republicanas y partió casi vacío en la madrugada del 29, y el STANBROOK, viejo carguero ingles de solo 1500 toneladas que al mando de un hombre valeroso y de gran corazón, el capitán Dickson, admitió cerca de 3000 personas. En zig zag, escorado y por encima de la línea de la flotación, zarpa de noche eludiendo el bloque de los barcos franquistas Canarias y Vulcano, llegando a Oran al día siguiente.

Ni el barco ni su capitán, tienen ni una calle ni la más mínima mención en nuestra ciudad.

Mientras, las más de quince mil personas que están en el puerto, ven angustiadas como no entra ningún barco más y la tarde del 30 entran en la ciudad los italianos de la División Litorio al mando  de General Gambara.

Se forma una junta, para intentar negociar a través de los cónsules extranjeros la creación de zona neutral en el puerto.

La única realidad es que en las primera horas de la tarde del 31, el minador Vulcano se acerca a los muelles con las ametralladoras apuntando hacia los refugiados.

Se inicia la evacuación del puerto hacia el campo de los almendros(Goteta), suspendiendose a las 10 de la noche, pasando la noche de 31 unas dos mil personas en el muelle, noche amarga

de General Gambara.

Se forma una junta, para intentar negociar a través de los cónsules extranjeros la creación de zona neutral en el puerto.

La única realidad es que en las primera horas de la tarde del 31, el minador Vulcano se acerca a los muelles con las ametralladoras apuntando hacia los refugiados.

Se inicia la evacuación del puerto hacia el campo de los almendros(Goteta), suspendiendose a las 10 de la noche, pasando la noche de 31 unas dos mil personas en el muelle, noche amarga llenas de muertes y suicidios.

Por fin a las 8 de la mañana del 1 Abril, muere la República, se acaba la guerra, pero no empieza la paz.

Empieza la victoria.

PD. El próximo domingo día 1 de Abril a las 11 de la mañana se celebrará una Marcha Cívica que partiendo del puerto llegará a donde estuvo el "Campo de los Almendros"

llenas de muertes y suicidios.

Por fin a las 8 de la mañana del 1 Abril, muere la República, se acaba la guerra, pero no empieza la paz.

Empieza la victoria.

PD. El próximo domingo día 1 de Abril a las 11 de la mañana se celebrará una Marcha Cívica que partiendo del puerto llegará a donde estuvo el "Campo de los Almendros" Categorías: Alicante, HISTORIA DE ALICANTE

Categorías: Alicante, HISTORIA DE ALICANTE

Categorías: Alicante, HISTORIA DE ALICANTE

El documento está interlineado en escritura árabe y en romance castellano. El romance después de tantos años puede leerse, así como el árabe que es legible por los traductores. Curiosamente los textos no expresan lo mismo. Parece que los escribanos quisieron contentar a los dos bandos para que todos quedaran satisfechos.

En el mismo, se llega al acuerdo para el reparto de los 17 castillos que poseía Al-Azraq. Los de Pop y Tárbena los entrega en el acto al rey aragonés. El de Alcalá y Perputxent se los queda para sí y sus descendientes. Los de Margarida, Xeroles, Cairola, Beniaya, Castiel y Galinera los retendrá durante tres años, partiéndose las rentas con D. Jaime. Pasado dicho plazo se los entregará. De la misma manera se reparten las alquerías de Tollos y Ebo. Y también pactan que a partir de ahora los que pudieran ganar, se repartirían las rentas a medias.

El documento está interlineado en escritura árabe y en romance castellano. El romance después de tantos años puede leerse, así como el árabe que es legible por los traductores. Curiosamente los textos no expresan lo mismo. Parece que los escribanos quisieron contentar a los dos bandos para que todos quedaran satisfechos.

En el mismo, se llega al acuerdo para el reparto de los 17 castillos que poseía Al-Azraq. Los de Pop y Tárbena los entrega en el acto al rey aragonés. El de Alcalá y Perputxent se los queda para sí y sus descendientes. Los de Margarida, Xeroles, Cairola, Beniaya, Castiel y Galinera los retendrá durante tres años, partiéndose las rentas con D. Jaime. Pasado dicho plazo se los entregará. De la misma manera se reparten las alquerías de Tollos y Ebo. Y también pactan que a partir de ahora los que pudieran ganar, se repartirían las rentas a medias.

Este pacto, como casi todos los de aquella época, no se cumplieron y tiempo después, (a pesar de los esfuerzos de la esposa del rey Dª Violante por convertirle al cristianismo, casándolo con una princesa), volvió a rebelarse pero esta vez tuvo que abandonar todos sus dominios y posesiones y refugiarse en el Reino de Granada.

Este pacto, como casi todos los de aquella época, no se cumplieron y tiempo después, (a pesar de los esfuerzos de la esposa del rey Dª Violante por convertirle al cristianismo, casándolo con una princesa), volvió a rebelarse pero esta vez tuvo que abandonar todos sus dominios y posesiones y refugiarse en el Reino de Granada.Categorías: Alicante, HISTORIA DE ALICANTE

Al ver el articulo sobre el castillo de Castalla, me he acordado que en la Guerra de Independencia contra los franceses, hubo una batalla cerca de Castalla.

Al ver el articulo sobre el castillo de Castalla, me he acordado que en la Guerra de Independencia contra los franceses, hubo una batalla cerca de Castalla.  scogidas hacia el flanco izquierdo, defendido por la División Malloquina. Los españoles aguantaron con brío y defendieron sus posiciones, siendo auxiliados por la tropas de D. Julián Romero, llegadas al momento desde Alcoy, falleciendo el coronel francés que dirigía el ataque. Ante esta circunstancia, Suchet envió otros cuatro batallones a las órdenes del general Robert, que tampoco pudieron traspasar la fuerte defensa española siendo rechazados hacia la montaña.

Tampoco tuvo fortuna, el embite sobre el centro y la derecha defendido por ingleses y sicilianos, siendo también rechazado con muchas perdidas. Ante esto, Suchet ordeno el repliege de sus tropas, siendo hostigado por la caballería del general Murray y no teniendo más remedio que volver a pasar el puerto de Biar que tan ufano había pasado al amanecer, y no paró hasta Fuente La Higuera y Onteniente; las tropas anglo-españolas volvieron por la noche a sus posiciones en Castalla.

scogidas hacia el flanco izquierdo, defendido por la División Malloquina. Los españoles aguantaron con brío y defendieron sus posiciones, siendo auxiliados por la tropas de D. Julián Romero, llegadas al momento desde Alcoy, falleciendo el coronel francés que dirigía el ataque. Ante esta circunstancia, Suchet envió otros cuatro batallones a las órdenes del general Robert, que tampoco pudieron traspasar la fuerte defensa española siendo rechazados hacia la montaña.

Tampoco tuvo fortuna, el embite sobre el centro y la derecha defendido por ingleses y sicilianos, siendo también rechazado con muchas perdidas. Ante esto, Suchet ordeno el repliege de sus tropas, siendo hostigado por la caballería del general Murray y no teniendo más remedio que volver a pasar el puerto de Biar que tan ufano había pasado al amanecer, y no paró hasta Fuente La Higuera y Onteniente; las tropas anglo-españolas volvieron por la noche a sus posiciones en Castalla. Categorías: Alicante, HISTORIA DE ALICANTE

ey de Prensa dictada por el "demócrata" y "amiguito" de Franco llamado Manuel Fraga Iribarne), Solveig se tendió delante de las excavadoras tras avisar a la prensa internacional del atropello que estaba a punto de cometerse con el patrimonio cultural. Gracias a esta atrevida acción, consiguió la paralización momentánea de la destrucción de los restos y la edificación de un hotel. Es seguro que, de no haber sido Solveig ciudadana sueca, su actitud habría sido reprimida de forma inmediata por las autoridades, que prefirieron evitar un escándalo aún mayor del que ya se estaba produciendo.

Después de esta paralización, Solveig consiguió que el Ministerio de Educación español comprara los terrenos sobre los que se asentaban los restos, impidiendo de este modo la desaparición de la ciudad íbero-cartaginesa-romana.

ey de Prensa dictada por el "demócrata" y "amiguito" de Franco llamado Manuel Fraga Iribarne), Solveig se tendió delante de las excavadoras tras avisar a la prensa internacional del atropello que estaba a punto de cometerse con el patrimonio cultural. Gracias a esta atrevida acción, consiguió la paralización momentánea de la destrucción de los restos y la edificación de un hotel. Es seguro que, de no haber sido Solveig ciudadana sueca, su actitud habría sido reprimida de forma inmediata por las autoridades, que prefirieron evitar un escándalo aún mayor del que ya se estaba produciendo.

Después de esta paralización, Solveig consiguió que el Ministerio de Educación español comprara los terrenos sobre los que se asentaban los restos, impidiendo de este modo la desaparición de la ciudad íbero-cartaginesa-romana. Categorías: Alicante, HISTORIA DE ALICANTE

El crecimiento sostenido del tráfico hace posible alcanzar los dos millones de pasajeros en 1978, lo que obliga a reformar el terminal de pasajeros y ampliar el estacionamiento de aviones en sesenta mil metros cuadrados. Por razones operativas, se amplía la longitud de la pista hasta los tres metros. En 1996 se llevó a cabo una profunda reforma, que permitió atender a los nueve millones de pasajeros anuales que utilizan sus instalaciones en un breve espacio de tiempo. Para el embarque se instalaron cinco pasarelas telescópicas, y se construyó un nuevo edificio de oficinas para compañías aéreas, centro de operaciones y área de negocios. También se amplió la capacidad del aparcamiento de vehículos, se construyó una nueva salida rápida hacia la cabecera 28 y se amplió la plataforma de aviones.

El aeropuerto de Alicante está situado situado a 9 kilómetros al suroeste de la capital, en el

El crecimiento sostenido del tráfico hace posible alcanzar los dos millones de pasajeros en 1978, lo que obliga a reformar el terminal de pasajeros y ampliar el estacionamiento de aviones en sesenta mil metros cuadrados. Por razones operativas, se amplía la longitud de la pista hasta los tres metros. En 1996 se llevó a cabo una profunda reforma, que permitió atender a los nueve millones de pasajeros anuales que utilizan sus instalaciones en un breve espacio de tiempo. Para el embarque se instalaron cinco pasarelas telescópicas, y se construyó un nuevo edificio de oficinas para compañías aéreas, centro de operaciones y área de negocios. También se amplió la capacidad del aparcamiento de vehículos, se construyó una nueva salida rápida hacia la cabecera 28 y se amplió la plataforma de aviones.

El aeropuerto de Alicante está situado situado a 9 kilómetros al suroeste de la capital, en el  término municipal de Elche, en una de las zonas más dinámicas y con mayor proyección empresarial y económica de la costa mediterránea. La importancia vital del turismo se refleja en el porcentaje de pasajeros de vuelos internacionales, el ochenta por ciento del total. El Reino Unido, Alemania y Holanda son los países que aportan más pasajeros.Así mismo, el tráfico regular nacional ha ido aumentando en los últimos año. Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca son los tres destinos más demandados.Para adaptar la capacidad del aeropuerto a la creciente demanda de tráfico aéreo, se están ejecutando importantes actuaciones en infraestructuras, en especial en el área terminal de pasajeros.En el año 2006, el aeropuerto de Alicante registró un tráfico de 8.893.749 pasajeros, 76.816 operaciones y 4.930 toneladas de carga.

término municipal de Elche, en una de las zonas más dinámicas y con mayor proyección empresarial y económica de la costa mediterránea. La importancia vital del turismo se refleja en el porcentaje de pasajeros de vuelos internacionales, el ochenta por ciento del total. El Reino Unido, Alemania y Holanda son los países que aportan más pasajeros.Así mismo, el tráfico regular nacional ha ido aumentando en los últimos año. Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca son los tres destinos más demandados.Para adaptar la capacidad del aeropuerto a la creciente demanda de tráfico aéreo, se están ejecutando importantes actuaciones en infraestructuras, en especial en el área terminal de pasajeros.En el año 2006, el aeropuerto de Alicante registró un tráfico de 8.893.749 pasajeros, 76.816 operaciones y 4.930 toneladas de carga.  El aeropuerto de Alicante ofrece un programa de visitas guiadas con carácter educativo destinadas a colegios, institutos y universidades. Estas visitas se pueden realizar los lunes, miércoles y viernes, durante el curso escolar.

Los visitantes recorren las instalaciones acompañados de una empleada de Aena que explica todas las actividades que se desarrollan en el aeropuerto. El recorrido, tanto por las zonas públicas como las de acceso restringido a los pasajeros, incluye el bloque técnico, facturación, salidas, finger, colector de llegadas, sala de recogida de equipaje, aparcamientos, patio de carrillos SATE, plataforma y servicio contraincendios.

La visita puede hacerse en inglés o francés, siempre y cuando el colegio lo solicite. La duración es de dos horas y media aproximadamente.

El aeropuerto de Alicante ofrece un programa de visitas guiadas con carácter educativo destinadas a colegios, institutos y universidades. Estas visitas se pueden realizar los lunes, miércoles y viernes, durante el curso escolar.

Los visitantes recorren las instalaciones acompañados de una empleada de Aena que explica todas las actividades que se desarrollan en el aeropuerto. El recorrido, tanto por las zonas públicas como las de acceso restringido a los pasajeros, incluye el bloque técnico, facturación, salidas, finger, colector de llegadas, sala de recogida de equipaje, aparcamientos, patio de carrillos SATE, plataforma y servicio contraincendios.

La visita puede hacerse en inglés o francés, siempre y cuando el colegio lo solicite. La duración es de dos horas y media aproximadamente. Categorías: Alicante, HISTORIA DE ALICANTE

mportantes de Europa, declarado Monumento Histórico-Artístico en 1961.

mportantes de Europa, declarado Monumento Histórico-Artístico en 1961. En el siglo II antes de Cristo se produce la colonización romana, construyéndose las murallas y los grandes torreones. De esta época son las viviendas encontradas, las termas y los santuarios. El emperador Augusto otorga al Tossal el rango de "municipium", según los documentos encontrados. Es su momento de esplendor, ya que se construyen: cloacas, la puerta Oriental, grandes viviendas y edificios públicos

En el siglo II antes de Cristo se produce la colonización romana, construyéndose las murallas y los grandes torreones. De esta época son las viviendas encontradas, las termas y los santuarios. El emperador Augusto otorga al Tossal el rango de "municipium", según los documentos encontrados. Es su momento de esplendor, ya que se construyen: cloacas, la puerta Oriental, grandes viviendas y edificios públicos , tiendas y foros.

, tiendas y foros.Categorías: Alicante, HISTORIA DE ALICANTE

Es en el año 1534 en Suecia «cuando se tiene que aplicar a un barril de vino de Alikant, por comparación, la tarifa más alta que existía», aunque probablemente ya se importaba desde mucho antes. No faltaba en la mesa de los monarcas escandinavos Magnus Ladalus, en 1566, y Juan III, en 1582.

En 1640, el poeta sueco Stiernhielm se refiere a los vinos españoles, y de entre los mejores, nombra el de Alikant o Alekant, un vino palaciego. Lo demuestra el hecho de que el ilustrado Bengt Bergius, en su «Discurso acerca de las exquisiteces», publicado por la Real Academia de Ciencias de Suecia (1785-1787), relaciona más de setenta y cinco vinos de todo el mundo, y califica al de Alicante como uno de los mejores caldos del mundo, tanto que en las bodegas de la corte rusa de San Petersburgo, el zar tenía sus reservas de «Vinum Alonense».

Nombra igualmente, poniéndolo de oscuro y suculento, el de "Alocke" que no puede ser otro que el que fue tan famoso y que se producía en L'horta d'Alacant, con el nombre de Aloque.

Un nombre tan facil de pronunciar en sueco, nítido y musical: Alekant, tal y como hoy dia pronuncian los nordicos el nombre de nuestra ciudad.

Y algo lamentable, después de quinientos años de presencia y prestigio en todo el mundo, los vinos de Alicante han caído en el olvido, menos mal que hay gente que trata de devolver a nuestros vinos el prestigio que se merecen.

Es en el año 1534 en Suecia «cuando se tiene que aplicar a un barril de vino de Alikant, por comparación, la tarifa más alta que existía», aunque probablemente ya se importaba desde mucho antes. No faltaba en la mesa de los monarcas escandinavos Magnus Ladalus, en 1566, y Juan III, en 1582.

En 1640, el poeta sueco Stiernhielm se refiere a los vinos españoles, y de entre los mejores, nombra el de Alikant o Alekant, un vino palaciego. Lo demuestra el hecho de que el ilustrado Bengt Bergius, en su «Discurso acerca de las exquisiteces», publicado por la Real Academia de Ciencias de Suecia (1785-1787), relaciona más de setenta y cinco vinos de todo el mundo, y califica al de Alicante como uno de los mejores caldos del mundo, tanto que en las bodegas de la corte rusa de San Petersburgo, el zar tenía sus reservas de «Vinum Alonense».

Nombra igualmente, poniéndolo de oscuro y suculento, el de "Alocke" que no puede ser otro que el que fue tan famoso y que se producía en L'horta d'Alacant, con el nombre de Aloque.

Un nombre tan facil de pronunciar en sueco, nítido y musical: Alekant, tal y como hoy dia pronuncian los nordicos el nombre de nuestra ciudad.

Y algo lamentable, después de quinientos años de presencia y prestigio en todo el mundo, los vinos de Alicante han caído en el olvido, menos mal que hay gente que trata de devolver a nuestros vinos el prestigio que se merecen.

Categorías: Alicante, HISTORIA DE ALICANTE

dos para proteger el vino autóctono ya que la fama de ellos había traspasado nuestras fronteras.

dos para proteger el vino autóctono ya que la fama de ellos había traspasado nuestras fronteras. Monastrell, y por eso algunos cosecheros adulteran el vino llamado de Alicante, mezclando una de las dos calidades, parecidos en color. El verdadero Alicante debe hacerse de uvas de Monastrell, y de aquellas resulta aquel vino, espeso, de un sabor dulce, con alguna aspereza, tan estimado en todas las naciones”.

Monastrell, y por eso algunos cosecheros adulteran el vino llamado de Alicante, mezclando una de las dos calidades, parecidos en color. El verdadero Alicante debe hacerse de uvas de Monastrell, y de aquellas resulta aquel vino, espeso, de un sabor dulce, con alguna aspereza, tan estimado en todas las naciones”. Categorías: Alicante, HISTORIA DE ALICANTE

ACTUALIZADO: MONUMENTOS FRANQUISTAS EN ALICANTE

7 commentarios Escrito por Juan José a las 11:58:00 p. m.

Categorías: Alicante, HISTORIA DE ALICANTE

Vemos que aparece como constante la identificación del Tossal como yacimiento cartaginés, si bien hoy día se ha demostrado que es un poblado indígena que recibió muchas influencias diferentes, entre ellas cartaginesa y romana.

Vemos que aparece como constante la identificación del Tossal como yacimiento cartaginés, si bien hoy día se ha demostrado que es un poblado indígena que recibió muchas influencias diferentes, entre ellas cartaginesa y romana.

Categorías: Alicante, HISTORIA DE ALICANTE

n Elda, la Font Roja en Alcoy y las Colinas del Santo Cristo en Planes.

n Elda, la Font Roja en Alcoy y las Colinas del Santo Cristo en Planes.Categorías: Alicante, HISTORIA DE ALICANTE

“El repentino temporal de aguas que descargo en los días 28 y 29 últimos, en los montes denominados Collado de Rates, Bernia, Olta y Serrella ocasionó la avenida mayor conocida en el barranco del Mascarat, causando por consiguiente daños en las obras de mucha -muchísima- cuantía:

En el termino de Altea, han sido destruidas y embrosadas completamente las cunetas y paseos, aristas y demás perfilamentos que se hallaban en perfecto estado. En los terraplenes de la Oya de la Palaciera, barranco del Moneder, Oya de Cabot, barranco de la Galera y barranco de Gualda ha ocurrido corrimientos de importancia, tanto que de las seis banquetas que se hallaban construidas sobre el terraplén de acompañamiento del puente del Moneder, solo ha quedado una.

La angosta, difícil y agreste situación del gran puente del Mascarat, hace imposible evitar catástrofes, puesto que la topografía y lo escabroso del terreno no permite otra cosa entre dos laderas de roca dura, casi verticales de 300 metros de altura, inaccesibles. No es posible el más insignificante trabajo sin estar vigilados los contornos, evitando en cuanto cabe hasta los movimientos de las aves de rapiña que anidan en aquellos riscos, pues el menor objeto que se desprenda de tan gran altura, basta para causar la muerte a algunos de los operarios que se ocupan en tan importante obra situada en aquel abismo. El puente tiene en algunos puntos solo un metro de ancho a una altura de 20 metros próximamente, sin vislumbrarse ni siquiera el horizonte. Cuando menos se piensa con un sol abrasador en la costa, descarga sobre dichas montañas un nubarrón, y de improviso la inundación en dicho barranco no da lugar tan solo a salvar la vida; cuando menos las herramientas de la empresa y demás efectos y materiales indispensables para el trabajo.

Desgraciadamente, en esta ocasión, la avenida ha sido la más extraordinaria de las conocidas, así que el molinete construido ex profeso ha sido arrastrado por las aguas apareciendo ahora en el centro del lecho del barranco, con la mayor parte de sus piezas rotas. Es un milagro que la fuerza incalculable de las aguas reunidas en tan gran cantidad no lo hubiera arrastrado tal vez hasta el mar destryendolo por completo. También ha sido destrozada y desaparecidos un gran numero de piezas de una grúa, donde nunca pudo pensarse ofreciera peligro. Un muro de

“El repentino temporal de aguas que descargo en los días 28 y 29 últimos, en los montes denominados Collado de Rates, Bernia, Olta y Serrella ocasionó la avenida mayor conocida en el barranco del Mascarat, causando por consiguiente daños en las obras de mucha -muchísima- cuantía:

En el termino de Altea, han sido destruidas y embrosadas completamente las cunetas y paseos, aristas y demás perfilamentos que se hallaban en perfecto estado. En los terraplenes de la Oya de la Palaciera, barranco del Moneder, Oya de Cabot, barranco de la Galera y barranco de Gualda ha ocurrido corrimientos de importancia, tanto que de las seis banquetas que se hallaban construidas sobre el terraplén de acompañamiento del puente del Moneder, solo ha quedado una.

La angosta, difícil y agreste situación del gran puente del Mascarat, hace imposible evitar catástrofes, puesto que la topografía y lo escabroso del terreno no permite otra cosa entre dos laderas de roca dura, casi verticales de 300 metros de altura, inaccesibles. No es posible el más insignificante trabajo sin estar vigilados los contornos, evitando en cuanto cabe hasta los movimientos de las aves de rapiña que anidan en aquellos riscos, pues el menor objeto que se desprenda de tan gran altura, basta para causar la muerte a algunos de los operarios que se ocupan en tan importante obra situada en aquel abismo. El puente tiene en algunos puntos solo un metro de ancho a una altura de 20 metros próximamente, sin vislumbrarse ni siquiera el horizonte. Cuando menos se piensa con un sol abrasador en la costa, descarga sobre dichas montañas un nubarrón, y de improviso la inundación en dicho barranco no da lugar tan solo a salvar la vida; cuando menos las herramientas de la empresa y demás efectos y materiales indispensables para el trabajo.

Desgraciadamente, en esta ocasión, la avenida ha sido la más extraordinaria de las conocidas, así que el molinete construido ex profeso ha sido arrastrado por las aguas apareciendo ahora en el centro del lecho del barranco, con la mayor parte de sus piezas rotas. Es un milagro que la fuerza incalculable de las aguas reunidas en tan gran cantidad no lo hubiera arrastrado tal vez hasta el mar destryendolo por completo. También ha sido destrozada y desaparecidos un gran numero de piezas de una grúa, donde nunca pudo pensarse ofreciera peligro. Un muro de  mampostería ha sido derribado desapareciendo todo el material del que se componía, así como también el pedraplen de la citada explanada.

mampostería ha sido derribado desapareciendo todo el material del que se componía, así como también el pedraplen de la citada explanada. Categorías: Alicante, HISTORIA DE ALICANTE

, tras su muerte, continuó el trabajo M. Tarradell.

, tras su muerte, continuó el trabajo M. Tarradell.  anchura. Incluye 6 o 7 caracteres y su estado deteriorado dificulta la lectura.

anchura. Incluye 6 o 7 caracteres y su estado deteriorado dificulta la lectura.

eu D'Alcoi, nº 1) y, con el descubrimiento de nuevas habitaciones (foto 5) en 1995, aumentado notablemente la superficie del asentamiento, que se estima en 5 Ha.

La totalidad de la ladera de la solana está cubierta de restos de edificaciones que se adaptan a los niveles de la montaña.

eu D'Alcoi, nº 1) y, con el descubrimiento de nuevas habitaciones (foto 5) en 1995, aumentado notablemente la superficie del asentamiento, que se estima en 5 Ha.

La totalidad de la ladera de la solana está cubierta de restos de edificaciones que se adaptan a los niveles de la montaña. Categorías: Alicante, HISTORIA DE ALICANTE

Recorrió toda la Península Ibérica clasificando e inventariando la flora autóctona, y en el curso de tales investigaciones descubrió nuevas especies y elaboró un tratado en seis volúmenes Icones et descriptiones plantarum quae aut sponte in Hispaniae crescunt, aut in hortis hospitantur (1791-1804); también investigó la flora sudamericana y compuso un Glosario de botánica en cuatro lenguas (1795-1798).

Fundó y redactó la revista científica Anales de Historia Natural, que salió a la calle por vez primera en octubre de 1799. Cavanilles fue su más fecundo redactor, con 48 artículos.

Recorrió toda la Península Ibérica clasificando e inventariando la flora autóctona, y en el curso de tales investigaciones descubrió nuevas especies y elaboró un tratado en seis volúmenes Icones et descriptiones plantarum quae aut sponte in Hispaniae crescunt, aut in hortis hospitantur (1791-1804); también investigó la flora sudamericana y compuso un Glosario de botánica en cuatro lenguas (1795-1798).

Fundó y redactó la revista científica Anales de Historia Natural, que salió a la calle por vez primera en octubre de 1799. Cavanilles fue su más fecundo redactor, con 48 artículos. érmino de Almenara señaló que con el aumento de los arrozales casi todos los vecinos enfermaron y aumentó la mortalidad en el año que se cultivó, por lo que se decretó la prohibición de plantarlo y cesó la epidemia.

Sus trabajos abarcan todas las disciplinas técnicas y científicas de la época: botánica, la agronomía, la geología, la hidrología, la medicina, la geografía, la cartografía, la arqueología y muchos de los principales campos de la industria.

Pese a ser un seguidor de Linneo, redujo sus 24 clases de plantas a solamente 15 en sus clasificaciones. Estudió asimismo la morfología de las flores y se interesó por la agricultura y las costumbres de su natal Valencia y Alicante de lo que hay testimonio en sus Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del reino de Valencia (1795-1797).

Dirigió el Real Jardín Botánico de Madrid desde 1801, en que sustituyó a Casimiro Gómez Ortega, hasta su muerte en 1804. Entre sus discípulos se cuentan Mariano Lagasca y Segura, que fue su ayudante en el Jardín Botánico, y Simón de Rojas Clemente y Rubio.

érmino de Almenara señaló que con el aumento de los arrozales casi todos los vecinos enfermaron y aumentó la mortalidad en el año que se cultivó, por lo que se decretó la prohibición de plantarlo y cesó la epidemia.

Sus trabajos abarcan todas las disciplinas técnicas y científicas de la época: botánica, la agronomía, la geología, la hidrología, la medicina, la geografía, la cartografía, la arqueología y muchos de los principales campos de la industria.

Pese a ser un seguidor de Linneo, redujo sus 24 clases de plantas a solamente 15 en sus clasificaciones. Estudió asimismo la morfología de las flores y se interesó por la agricultura y las costumbres de su natal Valencia y Alicante de lo que hay testimonio en sus Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del reino de Valencia (1795-1797).

Dirigió el Real Jardín Botánico de Madrid desde 1801, en que sustituyó a Casimiro Gómez Ortega, hasta su muerte en 1804. Entre sus discípulos se cuentan Mariano Lagasca y Segura, que fue su ayudante en el Jardín Botánico, y Simón de Rojas Clemente y Rubio. Categorías: Alicante, HISTORIA DE ALICANTE